2025年高职单招每日一练《生物》4月20日

考试总分:10分

考试类型:模拟试题

作答时间:60分钟

已答人数:212

试卷答案:有

试卷介绍: 2025年高职单招每日一练《生物》4月20日专为备考2025年生物考生准备,帮助考生通过每日坚持练习,逐步提升考试成绩。

试卷预览

-

1. 结合细胞呼吸原理分析,下列日常生活中的做法不合理的是()

A处理伤口选用透气的创可贴

B定期地给花盆中的土壤松土

C真空包装食品以延长保质期

D采用快速短跑进行有氧运动

-

2. 若判定运动员在运动时肌肉细胞是否进行了无氧呼吸,应监测体内积累的()

A酒精

B乳酸

CCO2

DO2

-

学习以下资料,回答下列问题。 ABC转运蛋白 ABC转运蛋白是分布极广的一类膜蛋白家族。典型的ABC转运蛋白是一种单向底物转运体,可结合ATP并使之水解产生能量以实现对各类底物分子的跨膜转运,包括某些离子、糖类、氨基酸及原核细胞分泌蛋白等。 根据底物分子的运输方向,ABC转运蛋白可分为外向转运蛋白和内向转运蛋白,外向转运蛋白存在于所有生物体内,而内向转运蛋白仅存在于细菌和植物中。

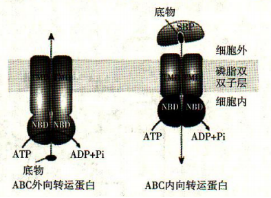

如图所示,ABC转运蛋白通常由TMD和NBD组成。TMD的作用是构成介导底物穿过细胞膜的机械性通道,NBD与ATP水解相关。在不同的转运阶段,两个NBD的结合状态与开口方向是动态变化的,NBD接收信息后,结合ATP并水解产生能量,进而控制TMD空间结构的变化,以完成对底物分子的转运。其中外向转运蛋白的TMD可以直接与在胞内的底物分子结合,启动整个转运过程。而内向转运蛋白则是外周蛋白SBP捕获识别底物,形成底物-外周蛋白复合体后呈递给TMD,进而使处于外周蛋白中的底物分子脱落,并通过TMD结构进入胞内。基于对ABC转运蛋白的晶体结构的解析可知,SBP与TMD、TMD与TMD之间是通过改变构象来完成对底物的摄取、传输和释放的。

ABC转运蛋白在细胞中普遍存在,研究其结构与作用机制对人们进一步认识生命、治疗相关疾病具有重要意义。

如图所示,ABC转运蛋白通常由TMD和NBD组成。TMD的作用是构成介导底物穿过细胞膜的机械性通道,NBD与ATP水解相关。在不同的转运阶段,两个NBD的结合状态与开口方向是动态变化的,NBD接收信息后,结合ATP并水解产生能量,进而控制TMD空间结构的变化,以完成对底物分子的转运。其中外向转运蛋白的TMD可以直接与在胞内的底物分子结合,启动整个转运过程。而内向转运蛋白则是外周蛋白SBP捕获识别底物,形成底物-外周蛋白复合体后呈递给TMD,进而使处于外周蛋白中的底物分子脱落,并通过TMD结构进入胞内。基于对ABC转运蛋白的晶体结构的解析可知,SBP与TMD、TMD与TMD之间是通过改变构象来完成对底物的摄取、传输和释放的。

ABC转运蛋白在细胞中普遍存在,研究其结构与作用机制对人们进一步认识生命、治疗相关疾病具有重要意义。

1. 结合本文信息分析,以下过程合理的是()。A大肠杆菌通过ABC外向转运蛋白分泌蛋白质

B植物细胞通过ABC内向转运蛋白吸收

C动物细胞通过ABC内向转运蛋白吸收氨基酸

D动物细胞通过ABC外向转运蛋白排出Cl-

-

2. 下列选项中,能体现基因剂量补偿效应的有()(多选)。

A雄性果蝇X染色体上的基因转录量加倍

B四倍体番茄的维生素C含量比二倍体的几乎增加一倍

C雌性秀丽隐杆线虫每条X染色体上的基因转录量减半

-

1. 酸菜是利用乳酸菌发酵得到的一种传统食品。自然发酵条件下,杂菌较多,酸菜品质变动较大。为了提高酸菜的品质及稳定性,研究者在自然发酵条件下添加一定量的干酪乳酸菌进行酸菜发酵(即人工发酵),并将这两种发酵方法进行比较。请回答问题: (1)酸菜发酵过程中,需保持()(填“有氧”或“无氧”)条件,白菜中的糖类物质在乳酸菌所产酶的作用下,可被分解为()和[H],再转化为乳酸。 (2)酸度和亚硝酸盐含量是评价酸菜品质的重要指标。研究者检测两种发酵方法的pH和亚硝酸盐含量,结果如图1和图2所示。

①据图1可知,发酵初期,人工发酵的pH比自然发酵的下降更(),原因是()。

②某些杂菌会产生亚硝酸盐。综合图1、图2分析,人工发酵中亚硝酸盐含量未出现明显峰值,其主要原因是发酵初期形成的()环境抑制了杂菌生长。

③食品安全标准规定,酱腌菜中亚硝酸盐含量不超过20mg/kg。据此,食用自然发酵酸菜的安全时间为()天及之后,而人工发酵酸菜不受发酵天数限制。

(3)除酸度、亚硝酸盐含量外,评价酸菜品质的指标还有()。

①据图1可知,发酵初期,人工发酵的pH比自然发酵的下降更(),原因是()。

②某些杂菌会产生亚硝酸盐。综合图1、图2分析,人工发酵中亚硝酸盐含量未出现明显峰值,其主要原因是发酵初期形成的()环境抑制了杂菌生长。

③食品安全标准规定,酱腌菜中亚硝酸盐含量不超过20mg/kg。据此,食用自然发酵酸菜的安全时间为()天及之后,而人工发酵酸菜不受发酵天数限制。

(3)除酸度、亚硝酸盐含量外,评价酸菜品质的指标还有()。

-

2. 阅读下面科普短文,回答问题。 某种猫的雄性个体有黄色、黑色两种毛色,而雌性个体有三种毛色:黄色、黑色、黑黄相间。分析这种猫的基因发现,控制毛色的基因是位于X染色体上的一对等位基因:Xb(黄色)和XB(黑色)。毛色为黑黄相间的雌猫也被称为“玳瑁猫”,其毛色由黄色与黑色两种斑块随机嵌合,因酷似一种海洋生物“玳瑁”而得名。“玳瑁猫”均为杂合子,是两条X染色体之一随机失活所引起的特殊的表型效应。具体而言,基因型为XBXb的个体,在胚胎发育的早期,若某一体细胞中XB所在染色体失活,Xb所在染色体有活性,则该细胞经过有丝分裂产生的子代细胞中仍维持一致,即XB所在染色体失活,Xb所在染色体有活性,因此Xb基因正常表达,形成黄色毛皮斑块;若某一体细胞中的Xb所在染色体失活,XB所在染色体有活性,则情况相反,子代细胞中XB基因表达,形成黑色毛皮斑块。 X染色体失活的机制是什么呢?科学家发现,在X染色体上有一个失活中心(XIC),这是一段能影响基因表达的DNA序列。XIC位点有一个Xist基因,其转录产物为一段长度为15~17kb的RNA,这段RNA并不进一步翻译为蛋白质,它常与转录了自己的那条X染色体结合,一步步地包裹整条染色体,最终导致该染色体失活。另外,这段RNA在包裹了染色体之后,会吸引和富集100多种蛋白质到X染色体上,进一步稳定和维持这条X染色体的失活。这种特定染色体失活的保证可能是通过DNA甲基化进行的,因为科学家发现,在失活的X染色体上,很多区域的DNA发生了甲基化。 (1)毛色为黄色的雄猫和雌猫的基因型分别为()、()。 (2)玳瑁猫毛色具有黑色和黄色不同斑块的原因是()。 (3)资料中所述RNA会导致()的X染色体失活,并且这种失活可以维持稳定。 (4)你认为X染色体失活()(填“属于”或“不属于”)表观遗传的现象,理由是()。

-

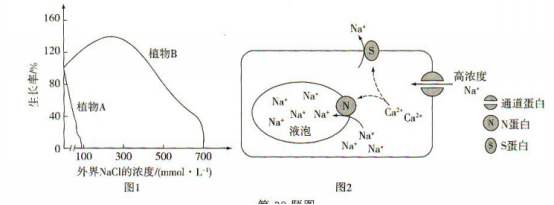

1. 高盐环境下粮食作物会大量减产。为研究植物的耐盐机理,科研人员将耐盐植物滨藜和不耐盐植物柑橘分别置于不同浓度NaCl溶液中培养,一段时间后测定并计算生长率,结果如图1。

(1)据图1分析,与植物A相比,植物B耐盐范围(),可推知植物B是滨藜。

(2)植物处于高盐环境中,细胞外高浓度的Na+通过图2中的通道蛋白以()的方式进入细胞,导致细胞质中Na+浓度升高。

(3)随着外界NaCl浓度的升高,植物A逐渐出现萎蔫现象,这是由于外界NaCl浓度 ()细胞液浓度,细胞失水。细胞中Na+和Cl-的浓度进一步升高,蛋白质逐渐变性,酶活性降低,细胞代谢(),因此在高盐环境中植物A生长率低。

(4)据图2分析,植物B处于高盐环境中,细胞内Ca2+浓度升高,促使Na+进入();同时激活(),将Na+排出细胞,从而使细胞质中Na+的浓度恢复正常水平,缓解蛋白质变性。

(1)据图1分析,与植物A相比,植物B耐盐范围(),可推知植物B是滨藜。

(2)植物处于高盐环境中,细胞外高浓度的Na+通过图2中的通道蛋白以()的方式进入细胞,导致细胞质中Na+浓度升高。

(3)随着外界NaCl浓度的升高,植物A逐渐出现萎蔫现象,这是由于外界NaCl浓度 ()细胞液浓度,细胞失水。细胞中Na+和Cl-的浓度进一步升高,蛋白质逐渐变性,酶活性降低,细胞代谢(),因此在高盐环境中植物A生长率低。

(4)据图2分析,植物B处于高盐环境中,细胞内Ca2+浓度升高,促使Na+进入();同时激活(),将Na+排出细胞,从而使细胞质中Na+的浓度恢复正常水平,缓解蛋白质变性。

-

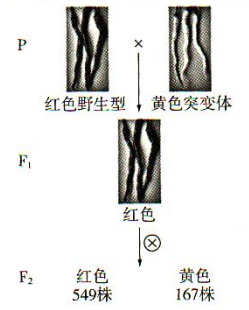

2. 辣椒具有重要的经济价值,果实颜色丰富多彩。科研人员用红色野生型线辣椒与黄色突变体进行果实颜色遗传规律的研究,杂交过程及结果如下图。请回答问题:

(1)据结果推断,线辣椒果实颜色的遗传符合基因的()定律,其中()色为显性性状。

(2)将F1与亲本中的()(填“红色”或“黄色”)线辣椒杂交,若后代出现()的性状分离比,说明F1是杂合子。

(3)在F2的红色线辣椒中,杂合子的比例为()

(4)细胞代谢过程容易产生自由基,会()细胞内执行正常功能的生物分子。研究证实:辣椒果实中的色素对这些生物分子具有保护作用

(1)据结果推断,线辣椒果实颜色的遗传符合基因的()定律,其中()色为显性性状。

(2)将F1与亲本中的()(填“红色”或“黄色”)线辣椒杂交,若后代出现()的性状分离比,说明F1是杂合子。

(3)在F2的红色线辣椒中,杂合子的比例为()

(4)细胞代谢过程容易产生自由基,会()细胞内执行正常功能的生物分子。研究证实:辣椒果实中的色素对这些生物分子具有保护作用

-

1. 阅读科普短文,请回答问题。 当iPSC"遇到"CRISPR/Cas9 诱导多能干细胞(iPSC)技术和基因编辑技术(如CRISPR/Cas9)在当今生命科学研究中发挥着极其重要的作用,相关科学家分别于2012年和2020年获得诺贝尔奖,都具有里程碑式的意义。当iPSC“遇到”CRISPR/Cas9能创造出什么样的奇迹呢? 1958年,科学家利用胡萝卜的韧皮部细胞培养出胡萝卜植株,此项工作完美地诠释了“高度分化的植物细胞依然具有发育成完整个体或分化成其他各种细胞的潜能和特性”。然而,对于高度分化的动物细胞而言,类似过程却不那么容易。 2006年,科学家将细胞干性基因转入小鼠体细胞,诱导其成为多能干细胞,即iPSC。该技术突破了高度分化的动物细胞难以实现重新分裂、分化的瓶颈,为进一步定向诱导奠定了基础,也为那些依赖于胚胎干细胞而进行的疾病治疗提供了新的选择。但是,这种技术需通过病毒介导,且转入的细胞干性基因可能使iPS细胞癌变。 直到2012年,研究人员发现一种源自细菌的CRISPR/Cas9系统可作为基因编辑的工具,能对基因进行定向改造。例如,研究者将β-珠蛋白生成障碍性贫血病小鼠的体细胞诱导成iPS细胞,再利用CRISPR/Cas9对该细胞的β-珠蛋白基因进行矫正,并诱导该细胞分化为造血干细胞,然后再移植到β-珠蛋白生成障碍性贫血小鼠体内,发现该小鼠能够正常表达β-珠蛋白。 两大技术的“联手”,将在疾病治疗方面有更广阔的应用前景。 (1)由于细胞干性基因的转入,使体细胞恢复了()的能力,成为iPS细胞,进而可以定向诱导成多种体细胞。诱导成的多种体细胞具有()(填“相同”或“不同”)的遗传信息。 (2)iPS细胞诱导产生的造血干细胞向红细胞分化过程中,β-珠蛋白基因可以通过()和()过程形成β-珠蛋白。 (3)结合文中信息,概述iPSC和CRISPR/Cas9技术“联手”用于疾病治疗的优势:()

-

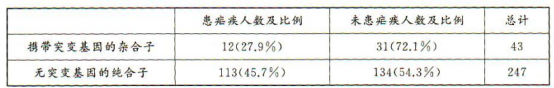

2. 阅读科普短文,请回答问题。 疟疾是一种由疟原虫引起的传染病,主要通过按蚊的叮咬在人群中传播。疟原虫进入人体后,在红细胞中增殖,导致红细胞被破坏。患者表现为贫血、脾肿大、消化系统炎症、支气管炎及其他并发症,甚至危及生命。 疟疾发病率较高的热带和亚热带地区,引起镰状细胞贫血的突变基因频率也较高。该突变基因引起血红蛋白β链的氨基酸序列改变,当血液中氧浓度低于正常值时,红细胞由两面凹的圆盘状变为弯曲的镰刀状,容易破裂引起贫血,严重时会导致死亡。当突变基因纯合时会导致镰状细胞贫血,而杂合子则没有严重的临床症状。 为什么疟疾流行区,引起镰状细胞贫血的突变基因频率较高?1949年,英国医生安东尼·艾利森推测杂合子可在一定程度上抵御疟疾,并调查了某热带地区290位儿童的疟疾发病率,结果如下表。

在另一项针对成年男性的实验中,30位参与者自愿让带有疟原虫的按蚊叮咬。结果发现,15位无镰状细胞贫血突变基因的正常男性中,有14位患疟疾;15位携带突变基因的正常男性中,仅有2位患疟疾。 上述事实或许可以解释:尽管镰状细胞贫血突变基因频率会因贫血患者的死亡而逐渐下降,但在疟疾高发区仍有较高的频率。 (1)基因突变是DNA分子中发生碱基的()、增添或缺失,诱发因素有物理因素、化学因素和()因素。 (2)概括上文中“某热带地区儿童疟疾发病率”的调查结果:() (3)疟疾流行区镰状细胞贫血突变基因频率高,请从进化的角度阐明原因:() (4)以上实例说明,基因突变是有害还是有利,与()有关。

在另一项针对成年男性的实验中,30位参与者自愿让带有疟原虫的按蚊叮咬。结果发现,15位无镰状细胞贫血突变基因的正常男性中,有14位患疟疾;15位携带突变基因的正常男性中,仅有2位患疟疾。 上述事实或许可以解释:尽管镰状细胞贫血突变基因频率会因贫血患者的死亡而逐渐下降,但在疟疾高发区仍有较高的频率。 (1)基因突变是DNA分子中发生碱基的()、增添或缺失,诱发因素有物理因素、化学因素和()因素。 (2)概括上文中“某热带地区儿童疟疾发病率”的调查结果:() (3)疟疾流行区镰状细胞贫血突变基因频率高,请从进化的角度阐明原因:() (4)以上实例说明,基因突变是有害还是有利,与()有关。

相关试卷

-

2025年高职单招每日一练《生物》3月14日1828人做过

-

2025年高职单招每日一练《生物》3月15日670人做过

-

2025年高职单招每日一练《生物》3月16日339人做过

-

2025年高职单招每日一练《生物》3月17日759人做过

-

2025年高职单招每日一练《生物》3月18日781人做过

-

2025年高职单招每日一练《生物》3月19日664人做过

-

2025年高职单招每日一练《生物》3月20日1794人做过

-

2025年高职单招每日一练《生物》3月21日697人做过

-

2025年高职单招每日一练《生物》3月22日1444人做过

-

2025年高职单招每日一练《生物》3月23日658人做过

相关题库