2025年高职单招每日一练《生物》3月28日

考试总分:10分

考试类型:模拟试题

作答时间:60分钟

已答人数:933

试卷答案:有

试卷介绍: 2025年高职单招每日一练《生物》3月28日专为备考2025年生物考生准备,帮助考生通过每日坚持练习,逐步提升考试成绩。

试卷预览

-

1. 人的X染色体和Y染色体大小、形态不完全相同,但存在着同源区(Ⅱ)和非同源区(I、Ⅲ),如图所示。下列叙述不正确的是()

AI片段上隐性基因控制的遗传病,男性患病率高于女性

BⅡ片段上的基因在X、Y染色体上可以有等位基因

CⅢ片段上基因控制的遗传病,患病者全为男性

D由于存在I、Ⅲ片段,X、Y染色体不是同源染色体

-

2. 下列有关胞吞、胞吐的叙述,错误的是()

A胞吞和胞吐过程要以膜的流动性为基础

B胞吞要有细胞表面识别和供能才能完成

C胞吞和胞吐过程中会导致膜成分的更新

D胞吞和胞吐都是物质跨膜运输的方式

-

学习下列材料,回答问题。 婴儿的第一个“银行户头” 近年来,许多父母会为新生儿开一个"银行户头",用来储存从脐带和胎盘中收集的细胞。具体做法是:婴儿出生后十分钟,医生从与胎盘相连的脐带中抽取少量血液,立即用液态氮冷冻储存。脐带血中有多种类型的干细胞,能够产生不同种类的体细胞,如神经细胞、肝脏细胞和成纤维细胞等。脐带血干细胞在医学上有广泛的应用,例如,对急性心肌梗死患者移植脐带血干细胞,可以促进心肌血管再生,改善心脏功能;肝硬化患者易发展为肝癌,移植脐带血干细胞可以促进肝脏的再生。脐带血是造血干细胞的重要来源,干细胞移植后发生免疫排斥的并发症比骨髓移植少很多,越来越受到临床治疗的青睐。有些患白血病等血液系统疾病的儿童,由于移植自己的脐带血干细胞而痊愈。但目前脐带血干细胞移植中存在的最大问题是单位脐带血中无功能的造血干细胞含量较高,即大多数造血干细胞表现出休眠或静止状态,或需要长达80小时才能进行第一次分裂,限制了其在青少年和成人中的应用。 最近,研究人员将脐带血与一种调节蛋白NOV共孵育,并检测了造血干细胞中与细胞呼吸、抗自由基相关的酶含量,结果发现:单位脐带血中有功能的造血干细胞的数量是未处理的6倍,但造血干细胞总量几乎不变。这大大提高了脐带血干细胞的移植潜力,为改善脐带血干细胞移植的临床应用提供了新的策略。目前,我国共有七个脐带血库,脐带血存储已超过十万份。保存脐带血需要支付一定的费用,每份血样可保存二十年左右。一般来说,某种遗传病风险比较大的家庭中出生的婴儿更需要储存脐带血。

1. 以下属于脐带血中有功能造血干细胞的特点的是()(填字母)。A表现出较强的细胞分裂能力

B细胞呼吸相关酶的含量增加

C细胞抗自由基氧化能力增强

D增加单位脐带血中造血干细胞的数量

-

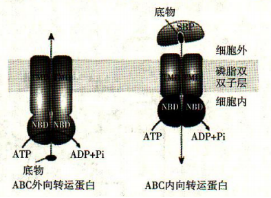

学习以下资料,回答下列问题。 ABC转运蛋白 ABC转运蛋白是分布极广的一类膜蛋白家族。典型的ABC转运蛋白是一种单向底物转运体,可结合ATP并使之水解产生能量以实现对各类底物分子的跨膜转运,包括某些离子、糖类、氨基酸及原核细胞分泌蛋白等。 根据底物分子的运输方向,ABC转运蛋白可分为外向转运蛋白和内向转运蛋白,外向转运蛋白存在于所有生物体内,而内向转运蛋白仅存在于细菌和植物中。

如图所示,ABC转运蛋白通常由TMD和NBD组成。TMD的作用是构成介导底物穿过细胞膜的机械性通道,NBD与ATP水解相关。在不同的转运阶段,两个NBD的结合状态与开口方向是动态变化的,NBD接收信息后,结合ATP并水解产生能量,进而控制TMD空间结构的变化,以完成对底物分子的转运。其中外向转运蛋白的TMD可以直接与在胞内的底物分子结合,启动整个转运过程。而内向转运蛋白则是外周蛋白SBP捕获识别底物,形成底物-外周蛋白复合体后呈递给TMD,进而使处于外周蛋白中的底物分子脱落,并通过TMD结构进入胞内。基于对ABC转运蛋白的晶体结构的解析可知,SBP与TMD、TMD与TMD之间是通过改变构象来完成对底物的摄取、传输和释放的。

ABC转运蛋白在细胞中普遍存在,研究其结构与作用机制对人们进一步认识生命、治疗相关疾病具有重要意义。

如图所示,ABC转运蛋白通常由TMD和NBD组成。TMD的作用是构成介导底物穿过细胞膜的机械性通道,NBD与ATP水解相关。在不同的转运阶段,两个NBD的结合状态与开口方向是动态变化的,NBD接收信息后,结合ATP并水解产生能量,进而控制TMD空间结构的变化,以完成对底物分子的转运。其中外向转运蛋白的TMD可以直接与在胞内的底物分子结合,启动整个转运过程。而内向转运蛋白则是外周蛋白SBP捕获识别底物,形成底物-外周蛋白复合体后呈递给TMD,进而使处于外周蛋白中的底物分子脱落,并通过TMD结构进入胞内。基于对ABC转运蛋白的晶体结构的解析可知,SBP与TMD、TMD与TMD之间是通过改变构象来完成对底物的摄取、传输和释放的。

ABC转运蛋白在细胞中普遍存在,研究其结构与作用机制对人们进一步认识生命、治疗相关疾病具有重要意义。

2. 结合本文信息分析,以下过程合理的是()。A大肠杆菌通过ABC外向转运蛋白分泌蛋白质

B植物细胞通过ABC内向转运蛋白吸收

C动物细胞通过ABC内向转运蛋白吸收氨基酸

D动物细胞通过ABC外向转运蛋白排出Cl-

-

1. 下图中的A表示某雄性动物的体细胞,B、C分别表示处于不同分裂状态的细胞图像。请据图回答下列问题:

(1)图中数字分别表示不同的生理过程,它们分别是①()、②()、③()。

(2)C细胞的名称是(),它含有同源染色体()对。

(3)在上面方框中绘出D→F细胞分裂后期染色体行为的简图,请注意染色体的形态和数目。

(1)图中数字分别表示不同的生理过程,它们分别是①()、②()、③()。

(2)C细胞的名称是(),它含有同源染色体()对。

(3)在上面方框中绘出D→F细胞分裂后期染色体行为的简图,请注意染色体的形态和数目。

-

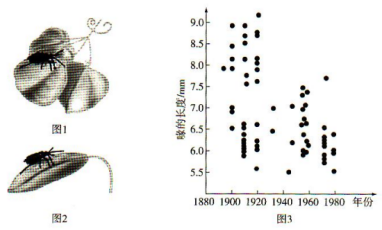

2. 某地蝽象的喙长而锋利,可刺穿无患子科植物的坚硬果皮,获得食物,如图1所示。1920年引入新种植物——平底金苏雨树,其果皮较薄,蝽象也喜食,如图2所示。调查发现,当地蝽象喙的长度变化如图3所示。

请回答问题:

(1)蝽象的长喙与短喙为一对相对性状。分析图3可知,引入平底金苏雨树后的60年间,该地区决定蝽象()的基因频率增加,这是()的结果。

(2)蝽象取食果实,对当地无患子科植物种子的传播非常重要,引入平底金苏雨树后,当地无患子科植物种群数量会()。无患子科植物果实的果皮也存在变异,果皮较()的植株更容易延续后代。

(3)进化过程中,当地无患子科植物、平底金苏雨树和蝽象均得以生存繁衍,这是物种间()的结果。

请回答问题:

(1)蝽象的长喙与短喙为一对相对性状。分析图3可知,引入平底金苏雨树后的60年间,该地区决定蝽象()的基因频率增加,这是()的结果。

(2)蝽象取食果实,对当地无患子科植物种子的传播非常重要,引入平底金苏雨树后,当地无患子科植物种群数量会()。无患子科植物果实的果皮也存在变异,果皮较()的植株更容易延续后代。

(3)进化过程中,当地无患子科植物、平底金苏雨树和蝽象均得以生存繁衍,这是物种间()的结果。

-

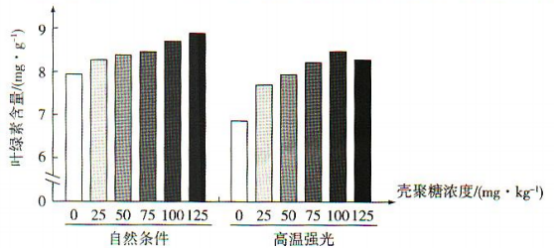

1. 高温强光会严重影响草莓幼苗的生长和发育。科研人员探究壳聚糖如何缓解高温强光对草莓产量的影响。 (1)草莓的叶肉细胞中,光合色素位于叶绿体的()薄膜上,其捕获的光能可转化为有机物中的() (2)在自然条件和高温强光条件下,用不同浓度的壳聚糖溶液处理草莓,结果如下图。

据图可知,高温强光使草莓的叶绿素含量(),喷施壳聚糖后得到缓解,其中喷施 ()mg·kg-1壳聚糖缓解效果更好。

(3)研究发现,壳聚糖处理后草莓叶片的气孔开放程度增加,促进()进入叶肉细胞参与光合作用。

(4)综合上述研究,壳聚糖能有效缓解高温强光对草莓产量的影响,原因可能是:一方面通过提高叶绿素含量增强光反应;另一方面()从而促进有机物的合成。

据图可知,高温强光使草莓的叶绿素含量(),喷施壳聚糖后得到缓解,其中喷施 ()mg·kg-1壳聚糖缓解效果更好。

(3)研究发现,壳聚糖处理后草莓叶片的气孔开放程度增加,促进()进入叶肉细胞参与光合作用。

(4)综合上述研究,壳聚糖能有效缓解高温强光对草莓产量的影响,原因可能是:一方面通过提高叶绿素含量增强光反应;另一方面()从而促进有机物的合成。

-

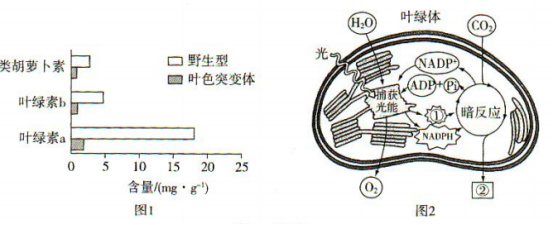

2. 色素缺失会严重影响叶绿体的功能,造成玉米减产。科研人员诱变得到叶色突变体玉米,并检测突变体与野生型玉米叶片中的色素含量,结果如图1所示。请回答问题:

(1)据图1可知,与野生型相比,叶色突变体色素含量均降低,其中()的含量变化最大。

(2)结合图2分析,叶色突变体色素含量降低会影响光反应,使光反应产物[①]()和NADPH减少,导致叶绿体()中进行的暗反应减弱,合成的[②]()减少,使玉米产量降低。

(3)从结构与功能的角度分析,若在显微镜下观察叶色突变体的叶肉细胞,其叶绿体可能出现()等变化,从而导致色素含量降低,光合作用强度下降。

(1)据图1可知,与野生型相比,叶色突变体色素含量均降低,其中()的含量变化最大。

(2)结合图2分析,叶色突变体色素含量降低会影响光反应,使光反应产物[①]()和NADPH减少,导致叶绿体()中进行的暗反应减弱,合成的[②]()减少,使玉米产量降低。

(3)从结构与功能的角度分析,若在显微镜下观察叶色突变体的叶肉细胞,其叶绿体可能出现()等变化,从而导致色素含量降低,光合作用强度下降。

-

1. 阅读科普短文,请回答问题。 当iPSC"遇到"CRISPR/Cas9 诱导多能干细胞(iPSC)技术和基因编辑技术(如CRISPR/Cas9)在当今生命科学研究中发挥着极其重要的作用,相关科学家分别于2012年和2020年获得诺贝尔奖,都具有里程碑式的意义。当iPSC“遇到”CRISPR/Cas9能创造出什么样的奇迹呢? 1958年,科学家利用胡萝卜的韧皮部细胞培养出胡萝卜植株,此项工作完美地诠释了“高度分化的植物细胞依然具有发育成完整个体或分化成其他各种细胞的潜能和特性”。然而,对于高度分化的动物细胞而言,类似过程却不那么容易。 2006年,科学家将细胞干性基因转入小鼠体细胞,诱导其成为多能干细胞,即iPSC。该技术突破了高度分化的动物细胞难以实现重新分裂、分化的瓶颈,为进一步定向诱导奠定了基础,也为那些依赖于胚胎干细胞而进行的疾病治疗提供了新的选择。但是,这种技术需通过病毒介导,且转入的细胞干性基因可能使iPS细胞癌变。 直到2012年,研究人员发现一种源自细菌的CRISPR/Cas9系统可作为基因编辑的工具,能对基因进行定向改造。例如,研究者将β-珠蛋白生成障碍性贫血病小鼠的体细胞诱导成iPS细胞,再利用CRISPR/Cas9对该细胞的β-珠蛋白基因进行矫正,并诱导该细胞分化为造血干细胞,然后再移植到β-珠蛋白生成障碍性贫血小鼠体内,发现该小鼠能够正常表达β-珠蛋白。 两大技术的“联手”,将在疾病治疗方面有更广阔的应用前景。 (1)由于细胞干性基因的转入,使体细胞恢复了()的能力,成为iPS细胞,进而可以定向诱导成多种体细胞。诱导成的多种体细胞具有()(填“相同”或“不同”)的遗传信息。 (2)iPS细胞诱导产生的造血干细胞向红细胞分化过程中,β-珠蛋白基因可以通过()和()过程形成β-珠蛋白。 (3)结合文中信息,概述iPSC和CRISPR/Cas9技术“联手”用于疾病治疗的优势:()

-

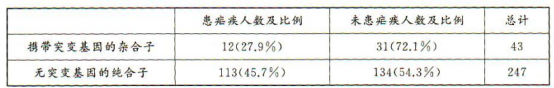

2. 阅读科普短文,请回答问题。 疟疾是一种由疟原虫引起的传染病,主要通过按蚊的叮咬在人群中传播。疟原虫进入人体后,在红细胞中增殖,导致红细胞被破坏。患者表现为贫血、脾肿大、消化系统炎症、支气管炎及其他并发症,甚至危及生命。 疟疾发病率较高的热带和亚热带地区,引起镰状细胞贫血的突变基因频率也较高。该突变基因引起血红蛋白β链的氨基酸序列改变,当血液中氧浓度低于正常值时,红细胞由两面凹的圆盘状变为弯曲的镰刀状,容易破裂引起贫血,严重时会导致死亡。当突变基因纯合时会导致镰状细胞贫血,而杂合子则没有严重的临床症状。 为什么疟疾流行区,引起镰状细胞贫血的突变基因频率较高?1949年,英国医生安东尼·艾利森推测杂合子可在一定程度上抵御疟疾,并调查了某热带地区290位儿童的疟疾发病率,结果如下表。

在另一项针对成年男性的实验中,30位参与者自愿让带有疟原虫的按蚊叮咬。结果发现,15位无镰状细胞贫血突变基因的正常男性中,有14位患疟疾;15位携带突变基因的正常男性中,仅有2位患疟疾。 上述事实或许可以解释:尽管镰状细胞贫血突变基因频率会因贫血患者的死亡而逐渐下降,但在疟疾高发区仍有较高的频率。 (1)基因突变是DNA分子中发生碱基的()、增添或缺失,诱发因素有物理因素、化学因素和()因素。 (2)概括上文中“某热带地区儿童疟疾发病率”的调查结果:() (3)疟疾流行区镰状细胞贫血突变基因频率高,请从进化的角度阐明原因:() (4)以上实例说明,基因突变是有害还是有利,与()有关。

在另一项针对成年男性的实验中,30位参与者自愿让带有疟原虫的按蚊叮咬。结果发现,15位无镰状细胞贫血突变基因的正常男性中,有14位患疟疾;15位携带突变基因的正常男性中,仅有2位患疟疾。 上述事实或许可以解释:尽管镰状细胞贫血突变基因频率会因贫血患者的死亡而逐渐下降,但在疟疾高发区仍有较高的频率。 (1)基因突变是DNA分子中发生碱基的()、增添或缺失,诱发因素有物理因素、化学因素和()因素。 (2)概括上文中“某热带地区儿童疟疾发病率”的调查结果:() (3)疟疾流行区镰状细胞贫血突变基因频率高,请从进化的角度阐明原因:() (4)以上实例说明,基因突变是有害还是有利,与()有关。

相关试卷

-

2025年高职单招每日一练《生物》6月12日1514人做过

-

2025年高职单招每日一练《生物》6月13日1364人做过

-

2025年高职单招每日一练《生物》6月14日1419人做过

-

2025年高职单招每日一练《生物》6月15日824人做过

-

2025年高职单招每日一练《生物》6月16日1380人做过

-

2025年高职单招每日一练《生物》6月17日1217人做过

-

2025年高职单招每日一练《生物》6月18日683人做过

-

2025年高职单招每日一练《生物》6月19日596人做过

-

2025年高职单招每日一练《生物》6月20日1323人做过

-

2025年高职单招每日一练《生物》6月21日1679人做过

相关题库